【要約】

こちらの記事は『空調機に蓄えられたデータは「宝の山」だった キーパーソンが語るダイキンの「新事業探索」と「両利きの経営」』の要約です。

1. 背景:スペックインからソリューションへ

- ダイキンは長年、「設計段階から製品を組み込む」スペックイン営業で強みを発揮。

- 現在は「空調の保守・点検・更新」などバリューチェーン全体で課題を解決するソリューション事業へとシフト。

- 単なる「モノ売り」から「コト売り」へ転換。

2. 社外連携による探索:渋谷とオリンピックが契機

- 東京オリンピックを契機に、暑熱・感染症・空気環境などの課題解決に取り組む中で、自治体・企業・大学との協働が進む。

- 渋谷未来デザインとの出会いを通じて、「社会課題を起点にしたビジネス創出」へ意識が変化。

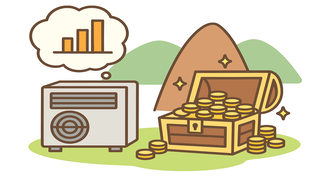

3. 発見:空調機の“データ”に価値があった

- 空調機には温度・湿度などのセンサーが内蔵され、30年以上にわたりデータを蓄積。

- 外部の視点から「環境センサーとして活用できる」と指摘され、潜在的価値に気付く。

- 設置済み機器を活用できるため、コストを抑えつつ都市環境データを網羅的に取得可能。

4. 実践:「SHIBUYA GREEN SHIFT PROJECT」

- ダイキンHVACソリューション東京、渋谷未来デザイン、大阪大学などが連携。

- 空調データを活用して暑熱対策・屋上緑化・街全体の省エネを推進。

- 環境省のモデル事業にも採択され、ダイキン初の自社主導プロジェクトに。

5. 両利きの経営の実践

- 「外部視点」を取り入れることで、自社の“見過ごされていた強み”を再定義。

- 既存事業(空調販売)の深化と、新事業(データ活用・ソリューション)の探索を両立。

- まさに「両利きの経営(Ambidextrous Management)」の成功例。

まとめ

ダイキンの取り組みは「既存の技術資産 × 社外連携」= 新価値創造 の好例。

空調データという“見えない資産”を掘り起こし、持続可能な街づくりへとつなげた点が注目される

更に詳しい記事を読みたい方はこちら

【所感】

・製造業においてもダイキン工業のように「外部の視点」からみることで自社の強みを知るということが今後のビジネス拡大には必要だと思う。