【要約】

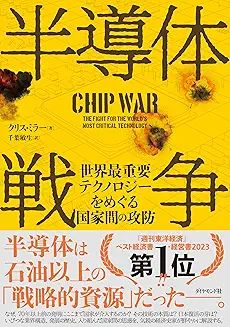

こちらの記事は『急成長する半導体市場で、なぜインテルとエヌビディアは明暗を分けたのか? AI革命における注目の起業家の存在とは?』の要約です。

- インテルとエヌビディアの明暗

- インテルはかつてPC用CPUで絶対的地位を誇ったが、AI時代の転換に出遅れた。

- 一方エヌビディアは、GPUとCUDAという独自技術を武器にAI時代の「ゲームチェンジャー」となり、ダウ工業株30種にも採用された。

- ビジネスモデルの変化

- 1990年代以降、半導体産業は「IDM(垂直統合型)」中心から、TSMCの台頭により「ファブレス+ファウンドリ」型へ移行。

- エヌビディアはTSMCとの連携によりファブレスとして成長し、AI需要を取り込んだ。

- 技術系アントレプレナーの役割

- エヌビディア創業者ジェンスン・フアン(台湾出身)やAMDのリサ・スーCEO(同じく台湾出身)は、米国で学び半導体産業を牽引。

- 両者は台湾コネクションの人材基盤の一部であり、AI革命の中心に位置する存在となった。

- TSMC創業者モリス・チャンの貢献

- TI出身の技術者で、1987年にTSMCを設立。台湾政府の支援もあり、世界最大のファウンドリを築いた。

- TSMCを中核とした分業体制が、米国のファブレス企業の成長を支えた。

- 現在の半導体エコシステム

- エヌビディア、TSMC、鴻海(Foxconn)を中心に、AI需要を背景とした協業と投資が加速。

- 台湾系アントレプレナーと企業群がAI革命の鍵を握る存在となっている。

インテルはIDMに固執し変化に乗り遅れた一方、エヌビディアはファブレス戦略と独自技術でAI時代をリードした。その背景には、フアンやスー、チャンら台湾系アントレプレナーとTSMCを核とした取引ネットワークの存在が大きく影響している。

更に詳しい記事を読みたい方はこちら

【所感】

・変化に乗り遅れたインテルのようにならないよう日本の企業も最先端技術を学び、取り入れるべきだと感じた。

※当サイトでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。ご了承ください。